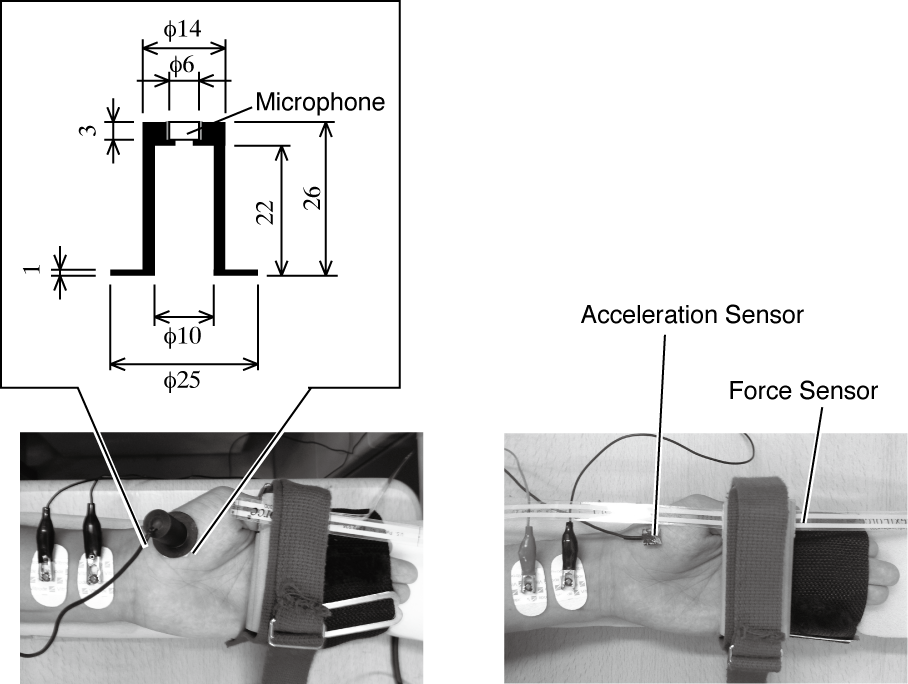

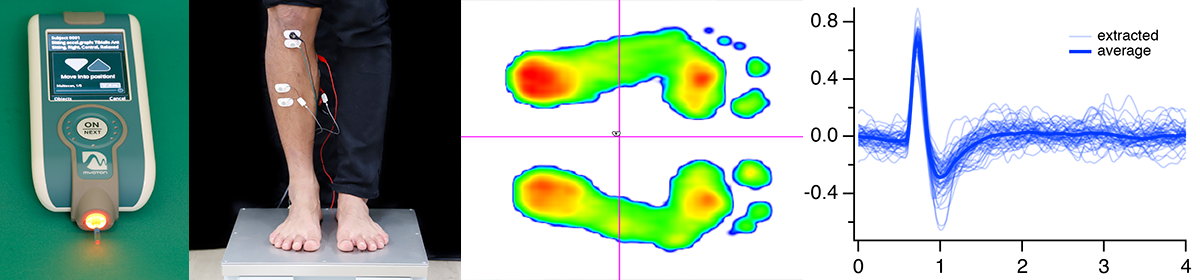

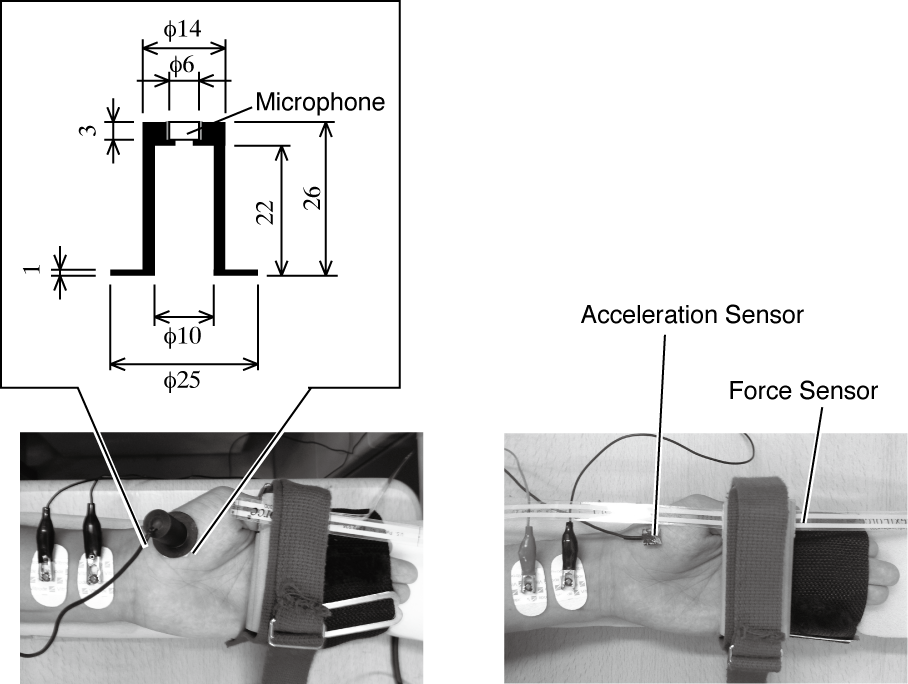

筋音の計測には,様々な振動センサが用いられます.よく用いられるものは加速度センサとレーザー変位計であろうと思います.それそれ加速度と変位を計測します.他には,コンデンサマイクロフォンやピエゾ振動センサが用いられることがあります.コンデンサマイクロフォンでは変位が計測されることが知られています.

振動を計測するセンサは,それぞれの仕様,つまり計測可能とされる周波数の範囲で理想的にはフラットな周波数特性を有します(帯域は–3 dBで示されることが多いはずです).加速度センサでは加速度の周波数がセンサの帯域内であればフラットな特性を,変位センサでは変位の周波数がセンサの帯域内であればフラットな特性になります.ある振動の変位が[latex]A\sin \omega t[/latex]のとき,その加速度は[latex]-\omega^2A\sin \omega t[/latex]になります.つまり,変位では角周波数に依らず振幅は[latex]A[/latex]であっても,加速度では角周波数に依存して[latex]\omega^2[/latex]倍された振幅になります.加速度センサでは変位を基準に考えると,高い周波数が強調されて計測されることになります.例えば,変位が振幅1で周波数5 Hzの正弦波は[latex]\sin 10 \pi t [/latex]で,振幅が1で周波数が50 Hzでは[latex]\sin 100 \pi t[/latex]になります.変位を2回微分して加速度にすると,[latex]-(10\pi)^2\sin 10 \pi t[/latex]と[latex]-(100\pi)^2\sin 100 \pi t[/latex]になります.周波数が10倍違うと加速度の振幅では100倍違うことになります.

一般的に,低い周波数の振動の計測には変位センサが,高い周波数の振動の計測には加速度センサが適していると言われています.筋音の周波数は100 Hz以下ですが,数Hzの成分は筋の収縮特性における粘弾性の情報を含んでおり,一方で数十Hzの成分は皮下組織を粘弾性体とみなすときの固有周波数に対応する周波数です.わずか1桁の周波数の違いではありますが,計測対象と計測条件によって加速度と変位のどちらを計測するかを熟慮する必要があります.

音響用のコンデンサマイクロフォンの周波数帯域は,筋音の周波数より高くなります.人間の可聴域は20〜20,000 Hzで,マイクロフォンの帯域の下限はしばしば数十Hzです.筋音の計測には,帯域の下限が低い,特別なマイクロフォンが必要です.また,コンデンサマイクロフォンでは原理上,マイクロフォンに印可する直流電圧とマイクロフォンの出力を分離するためにハイパスフィルタが必要です.本研究室のように,筋音のシステム同定を行う場合には,フィルタの伝達関数の影響を考慮する必要があります.